耕作与秸秆还田对小麦-玉米轮作系统作物生产力和土壤固碳的交互影响

Interactive effects of tillage and straw return on crop productivity and soil

carbon sequestration in a wheat–maize rotation

作者和期刊

Ning Wang, Yunfeng Qiao, Qiuying Zhang*, Peifang Leng, Zhao Li, Gang Chen, Fadong Li*

[European Journal of Agronomy]

研究背景

农业在保障粮食安全的同时,也面临着集约化生产带来的土壤退化与碳排放等挑战。提升土壤有机碳被视为协同实现作物增产与气候变化缓解的关键途径。秸秆还田和耕作管理是两大核心措施:秸秆还田通过养分归还促进地力提升,而常规耕作与免耕则各具优势,前者改善土壤物理性状,后者更利于维持土壤结构。这两种措施存在显著交互效应,且其效果受区域环境条件影响。

土壤有机碳的积累依赖于团聚体保护、微生物活动等复杂过程。秸秆还田虽能促进团聚体形成,但其输入的活性碳组分易分解,可能限制长期固碳效果,甚至通过激发效应加速原有碳库矿化。耕作通过改变土壤结构直接影响微生物与碳的接触效率,而微生物自身的碳、氮、磷资源限制则是调控有机碳稳定性的深层机制。

在土壤有机碳严重耗竭的华北平原,明确秸秆还田与耕作措施的协同作用机制至关重要。为此,我们开展了长期定位试验,旨在揭示二者如何通过调控土壤结构、微生物过程及碳组分来影响作物生产力和固碳能力,为区域农业可持续发展提供理论依据。

实验设置

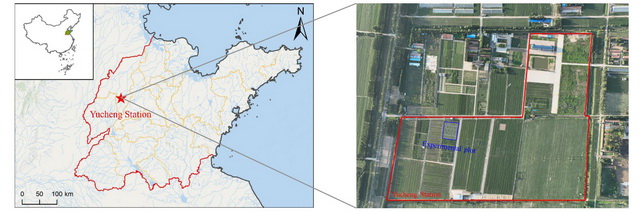

本试验在山东禹城农业生态系统国家野外观测研究站进行。试验采用随机区组设计,包含两个核心因子:耕作方式(常规耕作CT与免耕NT)和秸秆管理(秸秆还田SR与无秸秆还田NS),共形成四种处理组合,每个处理设三次重复。在秸秆还田处理中,前茬作物残体经切碎后于小麦或玉米出苗后一周左右以每公顷6吨的用量进行表施。常规耕作处理则在小麦播种前使用旋耕机进行深度为15-20厘米的耕作。土壤样品在2024年6月小麦收获前采集,测定了土壤基本养分、团聚体组成、多种碳氮磷循环相关胞外酶活性、以及包括溶解性有机碳、易氧化有机碳、轻组有机碳、微生物生物量碳和颗粒有机碳在内的活性碳组分。同时,计算了可持续产量指数、碳管理指数以及基于酶活性的微生物资源限制向量参数。数据分析采用方差分析、随机森林模型和结构方程模型等多种统计方法。

图1试验站及实验小区位置

结果

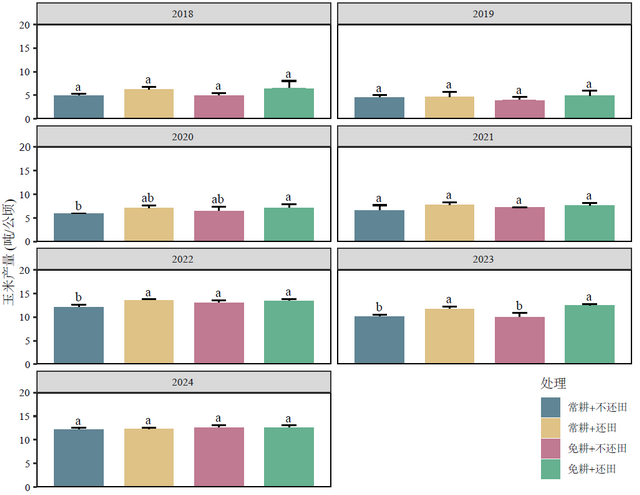

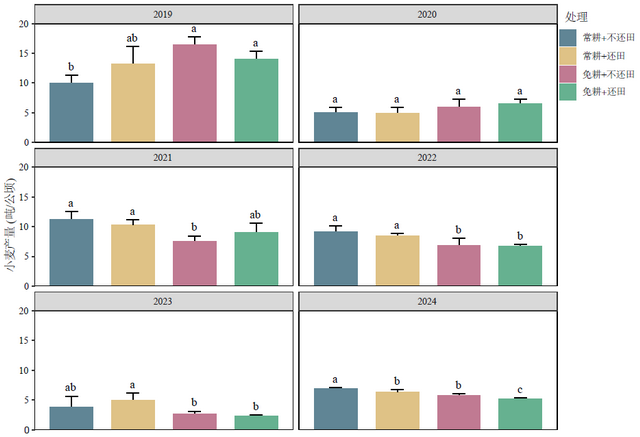

1.作物产量的特异性响应

总体而言,常规耕作结合秸秆还田(CTSR)处理实现了最高的小麦和玉米产量。然而,作物对管理措施的响应存在显著差异:

小麦的产量和可持续产量指数更多受益于常规耕作。

玉米的产量和可持续产量指数则对秸秆还田表现出更强的正响应。

图2玉米产量

图3小麦产量

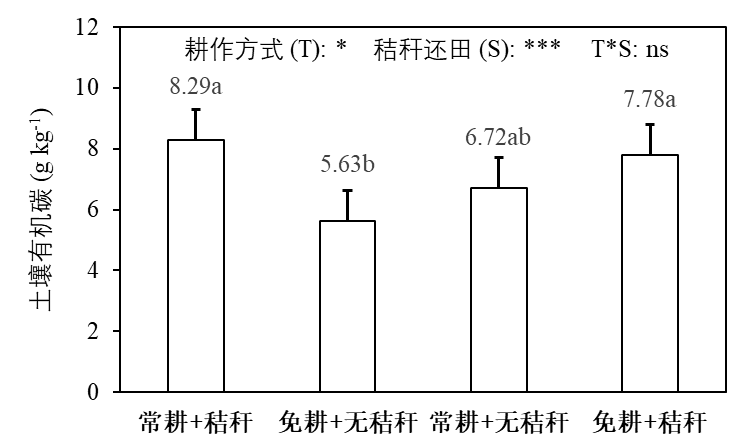

2.土壤碳的响应

土壤有机碳:秸秆还田对土壤有机碳提升的贡献(约30%)显著大于常规耕作的贡献(约12%)。

图4土壤有机碳含量

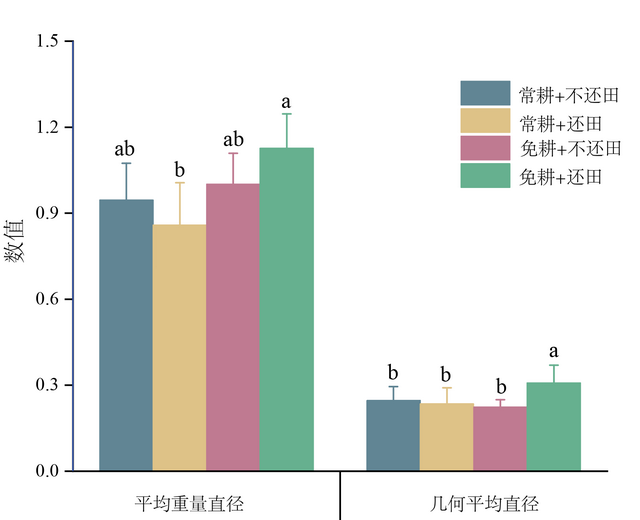

3.土壤结构稳定性

在免耕结合秸秆还田处理下,土壤的大团聚体比例和平均重量直径最高,表明该处理最有利于维持稳定的土壤结构。

图5土壤结构稳定性

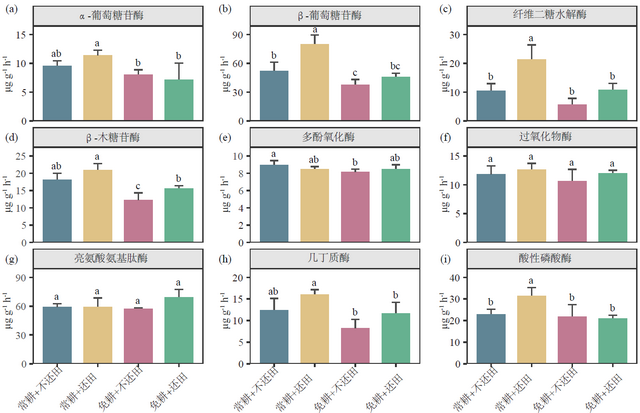

4.微生物活动与资源限制

酶活性:常规耕作结合秸秆还田处理的碳、氮、磷水解酶活性最高,表明微生物代谢活动最为旺盛。

资源限制:但该处理也导致了最强的微生物碳限制和较高的磷限制信号,显示微生物养分供需失衡。

图6与土壤碳氮磷循环相关的胞外酶活性

图7土壤微生物养分限制

5.活性碳组分与碳管理

常规耕作结合秸秆还田处理下的多个活性碳组分含量和碳管理指数均最高,表明该管理策略在提升土壤碳库活性和管理水平方面效果最显著。

表1土壤碳活性参数

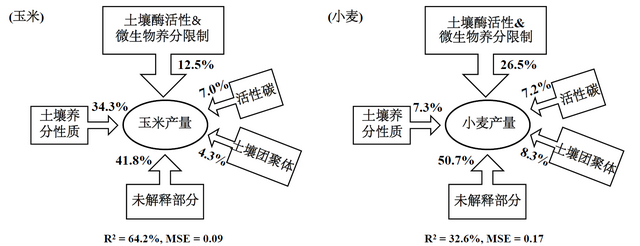

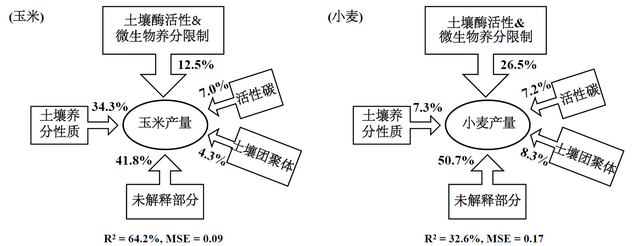

6.影响产量的主导因素分析

影响玉米产量的主要因素是土壤理化性质;影响小麦产量的主导因素则是酶活性与微生物资源限制。

图8影响玉米产量的主要因子

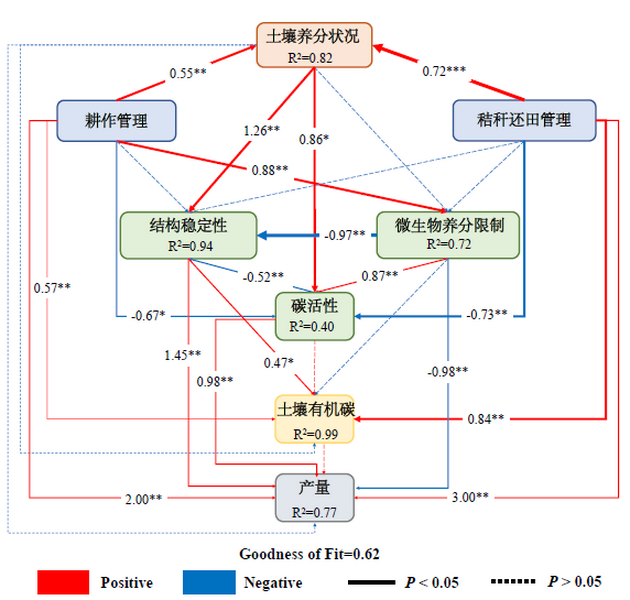

7.管理措施的影响路径

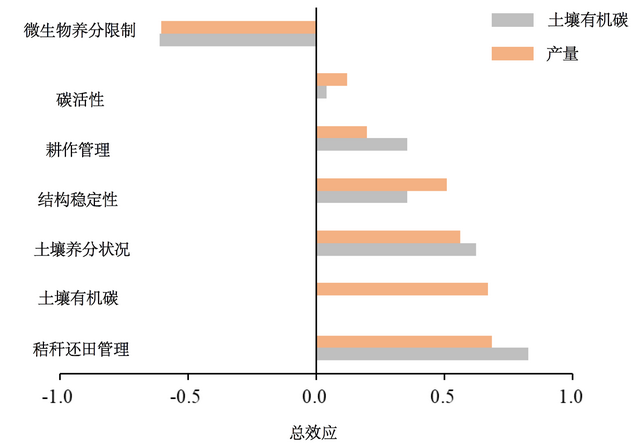

秸秆还田主要通过改善土壤性质和增加碳活性,对土壤有机碳和作物产量产生正向总效应。

耕作措施对微生物资源限制有更强的影响。

微生物资源限制本身对土壤有机碳积累表现出显著的负效应。

图9对土壤有机碳和产量影响的结构方程模型

图10土壤有机碳和产量的总效应

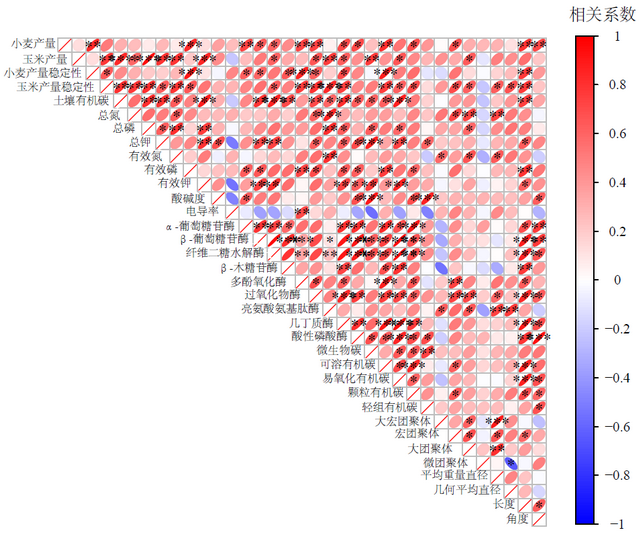

图11各参数相关系数图

结 论

在华北平原小麦-玉米轮作系统下,整合常规耕作与秸秆还田策略能有效协同提升作物产量和土壤碳储量,但需注意其增产与固碳的效应存在作物特异性,且组合措施可能加剧微生物养分限制。因此,未来农业管理应更具针对性,例如在小麦季注重耕作与养分管理的配合以激发生物过程,在玉米季则强调秸秆还田与均衡施肥以保障养分供应。同时,必须关注管理措施对土壤微生物代谢限制的调控,通过优化养分投入来缓解资源失衡,方能最终实现农业生产与生态固碳的双赢目标,推动农业的可持续发展。