禹城站科研助理王宁博士近期在Frontiers in Plant Science发表题为:“The variations of wheat–maize production, soil organic carbon, and carbon footprints: insights from a 20–year on–farm observational experiment in the North China Plain”的论文。揭示长期气候变化趋势及其对作物产量的影响,计算碳足迹(CF),识别碳源/碳汇状态。

作者和期刊

Ning Wang, Zhipin Ai, Qiuying Zhang*, Peifang Leng, Yunfeng Qiao, Zhao Li, Chao Tian, Xinjie Shi, Hefa Cheng, Gang Chen, Fadong Li*

[Frontiers in Plant Science]

研究背景和意义

气候变化对全球粮食安全构成严重威胁,尤其是华北平原(North China Plain, NCP),作为中国重要的粮食生产区,对气候变异高度敏感且脆弱。在气候变化背景下,作物产量、土壤有机碳(SOC)以及温室气体(GHG)排放的变化仍存在较大不确定性。因此,系统评估气候变化条件下农业生产力、碳循环和温室气体排放的长期演变,对保障粮食安全、提升农业可持续性具有重要科学意义和实践价值。

研究方法和目标

本研究依托NCP地区2003—2022年冬小麦—夏玉米轮作系统的20年田间观测数据,旨在:

1. 定量揭示长期气候变化趋势及其对作物产量的影响;

2. 评估SOC储量变化和温室气体排放的动态特征;

3.计算碳足迹(CF),识别碳源/碳汇状态,探讨其驱动机制,尤其是秸秆管理措施的作用。

重要结论

1. 研究期间,区域气温呈显著升高趋势(每年+0.08°C),日照时长每年增加57小时。

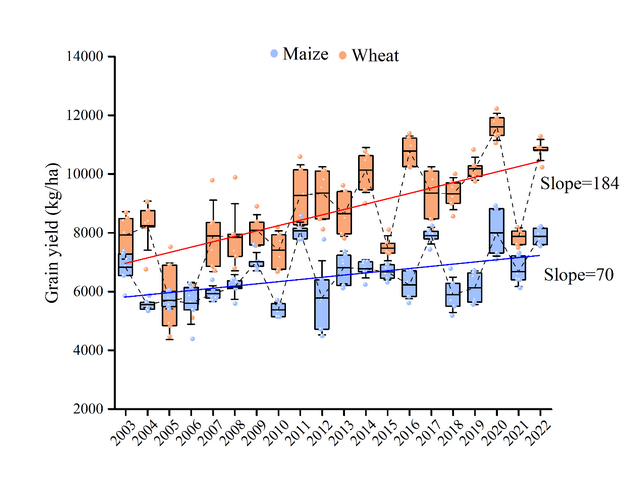

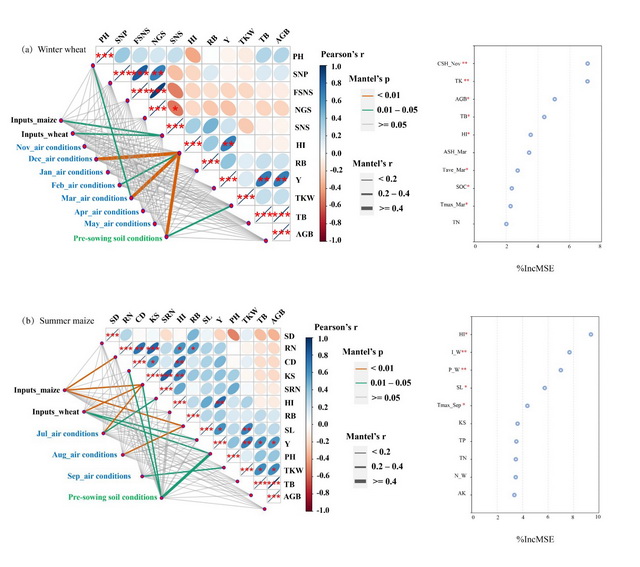

2. 小麦和玉米产量持续提高,年增幅分别为70 kg·ha-1和184 kg·ha-1;小麦产量主要受11月累计日照时数和土壤钾含量影响,而玉米产量与小麦季投入(水、氮磷钾肥)及初始土壤性质(pH、N、P、K)密切相关。

3.小麦生产的GHG排放量高于玉米(7,307.5 vs 2,998.7 kg CO₂-eq·ha-1),但因SOC积累(+0.58 g·kg⁻¹·yr⁻¹)表现为净碳汇(CF<0);相反,玉米季SOC消耗(-0.72 g·kg-1·yr-1)导致其为碳源(CF>0),该差异与秸秆还田方式差异密切相关(小麦秸秆翻埋vs玉米秸秆覆盖)。

4.尽管整体农业生产力和SOC显著改善,但产量增长和SOC积累的增速放缓,提示需采取策略维持长期农业韧性。

图2003–2022年华北平原冬小麦–夏玉米轮作体系中小麦与玉米籽粒产量的长期变化

图 小麦(a)与玉米(b)产量形成的关键影响因子:Mantel检验与随机森林分析结果

原文链接地址

https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1547431