科研轶事及掠影

张仁华

(三)科学春天

1.汇测腾冲

我参加了1978年12月在云南腾冲开展的航空遥感试验,这是我从小气候研究转入实验遥感研究的转折。正值改革开放刚开始的“科学春天”,中国科学院、高校和各部委等数16个部委下的68个单位,706个科技人员,各自带经费和仪器汇集腾冲,兴高采烈地参加我国第一次的腾冲航空遥感试验,规模实属空前。在北京大学举办了遥感物理的基础知识培训,被比喻为遥感工作者的“黄埔军校”。遥感“面”观测对传统的“点”观测的革命性突破,对当时和今后地学工作者的吸引力是毋庸置疑的。

腾冲遥感的试验目标非常广泛。以航空相片和机载可见光和近红外影像图的目视识别地物类型,以及运用热红外影像图提取地热异常。寻找矿物资源、地下水资源和地热资源,调查森林、农业和土地资源,探测地质和环境灾害等等,植被遥感的主要信息源是彩色红外相片。地面观测仪器是研究所和高校原来已有的光学辐射仪器。原定腾冲遥感试验是我国与法国的联合试验。法国提供机载热红外成像光谱仪。后来法国不能提供了。中国科学院上海技术物理所就以自主研制的机载热红外成像光谱仪运用于这次试验,承担了腾冲航空遥感试验需要的关键遥感信息获取任务。这表明在改革开放之前,上海技术物理所在文革期间,没有放松仪器的创新研制。研制这套仪器的主帅是薛永祺,比我大三岁。我在75年参加他所在上海力强弹簧厂“开门办科研”时就认识了他。他那和蔼可亲的笑容里,蕴含着执着创新精神,给我留下了深刻印象。他为我国建立机载实用遥感系统提供了多种先进的遥感手段,并推动了我国遥感技术的应用。1999年当选为中国科学院院士。三十多年后,有一次在北京的学术会议上我们相见,他的第一句话就是“生命不息,扫描不止”!他的执着创新精神更加深刻的留在我脑海里了。

我所二部(以后的遥感所)一台承载在直升机上的匈牙利产的单色仪成为航空光谱仪,大家爱称为“重机枪”。以童庆禧为首的该组研究人员以全套的飞行员服装进出于招待所,在腾冲招待所周围的老百姓无不投以称赞甚至羡慕的眼光,好奇地问招待所传达室的人员回答说:“他们的本事大着啦,在飞机上用他们的'镜子’向地上一照,地里哪里有金子就马上知道!”这当然是有些夸张,然而表明人们对遥感技术成效的向往。

上述基本上是定性遥感。还有一小部分定量遥感的萌芽,其中,本人携带了亲自制作的8台红外测温仪,开展了机-地同步观测和遥感土壤水分的建模试验。试验结束后,回所进行观测数据整理,最主要的思考是如何将观测到的航空遥感的辐射温度二维空间分布,通过地面试验建立的土壤层简化热惯量与土壤水分含量的模型,反演出土壤水分的二维空间分布。为实现“面信息”取代“点信息”的革命性突破做出初步的尝试。

中国科学院在改革开放后就组织全国遥感工作者参加由美国密执安研究所主持的《第14届环境遥感国际学术讨论会》。我国参加人员需要全国遥感界进行选拔。在左大康所长的鼓励下,我努力撰写了表达腾冲遥感试验成果的《遥感士壤水分研究》论文,幸运地被选拔参加1980年在哥斯达黎加召开的《第14届国际环境遥感研讨会》。

在科学的春天来临不久,出国参加学术交流是一件非常隆重的事情,不像40年以后的今天这么简单。由于是国际环境遥感讨论会,遥感属于空间科学,因此由中国科学院空间中心在全国范围内选拔人员。这次中国代表团最终由中国科学院3人,地理所二部杨世仁,地理所张仁华,安徽光机所荀毓龙、北京大学承继成、核工业部路平、地矿部边可正6人组成。杨世仁是团长,他介绍中国的遥感概况,承继成介绍中国的遥感教学概况,我的这篇论文是属于有别于定性识别遥感的定量遥感。

图3 1980年我国参加第14届国际遥感学术讨论会的代表团于墨西哥承继成(左2)、杨世仁(左3)、张仁华(右3)、边可正(右2)、荀毓龙(右1)

1980年4月19日从北京乘国航飞机出发。我国与开会的国家哥斯达黎加没有外交关系,也没有直达航班,只能先到墨西哥转机,由墨西哥大使馆帮助签证前往。中途路过日本东京美国洛杉矶。国航飞机是美国产的737,飞行员是我国的,在飞机到达东京机场着陆后,飞机上的许多到日本的外国旅客鼓掌视贺。也许是对我国的飞行员的初次驾驶737飞机技术有不太信任到信任的一种心态表达。到达东京后,我国民航才发现由东京转到墨西哥的航班班次搞错了,按国际规定我们要返回北京重新换机。日本航空公司对我们非常友好,主动帮我们给泛美航空公司打长途电话,并且在日本帮助我们把去墨西哥的飞机票改过来了。泛美航空公司的工作人员对我们也很热情,在洛杉矶派了一名工作人员陪我们作向导。在洛杉矶机场,我们坐了一段公交车,车上只有一名司机,兼售票员,效率很高。洛杉矶人穿着十分随便,衣服穿的很少,我们还穿毛衣,他们已经穿上了短袖。车上美国公民主动跟我们交谈,并表示很想到北京去看长城,说长城太漂亮了!

1980年4月21日到达哥斯达黎加,美国密执安环境研究所和哥斯达黎加地理研究所联合主持这次学术讨论会。近40年前我参加这种学术会议的感觉是新奇的。这是我第一次走出国门,接触到来自50多个国家1040名代表。我的论文在宜读后,一位美国教授提问,首先肯定我提出的模型有创新,并问我航空遥感的传感器与地面红外测温仪的波长,我回答后,他说“very good”。他要求把我的论文拿去仔细阅读,我仅带来8份打印稿送给他一份。大会秘书处把我的论文收取准备在会议文集中全文发表(见本书的论文附录)。应该提及的,在热红外遥感方面,我的论文的思路和理论水平接近当时的国际水平,表达了文革后中国的遥感学术的水平,为我国争了光。在37年前,我的研究思路已经以基于地面观测建模、模型反演、机地同步观测、验证的几个步骤开展,有别于当时的以识别地物为主的定性遥感

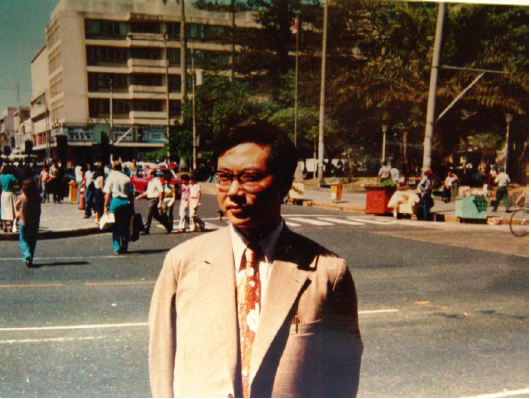

图4 1980年4月在南美哥斯达黎加(从背景上看到街上的行人已穿上短袖和裙子)腾冲航空遥感项目获得了国家科技成果二等奖,中国科学院科技成果一等奖。在奖状中表达了我对试验做出了贡献。

腾冲遥感是我国遥感试验的先锋,我能参加这次遥感试验,并能够以这次试验的研究成走出国门,与国际同行们交流感到庆幸。

写诗一首:

八方群英汇腾冲,兴高志远显神通。

水土气生同步测,神州遥感炼真功。

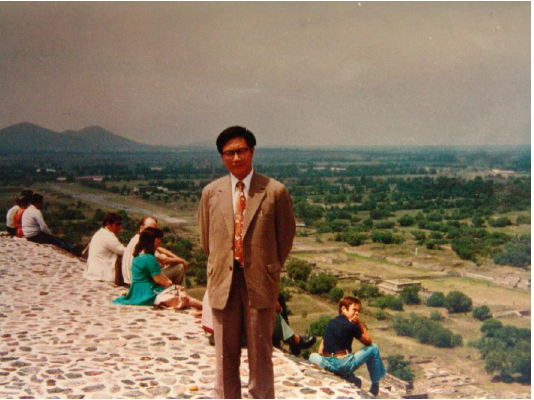

图5 1980年4月我在墨西哥金字塔上